- Home

- Architecture et décor

- La construction gothique

- Guilhem Sagrera et le changement de plan

C’est un grand et superbe vaisseau, à une seule nef et sans piliers, bordé de chaque côté de chapelles profondes, plus ou moins décorées, qui n’en diminuent point la largeur ; la voûte est très élevée et soutenue par des arceaux de pierre de taille, qui portent sur les murs de séparation des chapelles. En y entrant, on en saisit d’abord toute l’étendue ; on est frappé de la grandeur du vaisseau et de la hardiesse de la voûte ; c’est la plus belle de ce genre qu’il y ait en France.

Joseph-Barthélémy-François Carrère, Voyage Pittoresque de la France. Province du Roussillon, Paris, Lamy, 1787.

Après une longue période d’interruption, la reprise du chantier dans la première moitié du XVe siècle est marquée par la modification du plan initial à trois nefs. Ce changement de plan, qui donne à la cathédrale ses dispositions actuelles, réduit considérablement les dimensions de l’édifice dans la mesure où il ne prévoit plus qu’une seule nef centrale bordée de chapelles latérales entre contreforts et reliée par le transept à la triple abside commencée au siècle précédent.

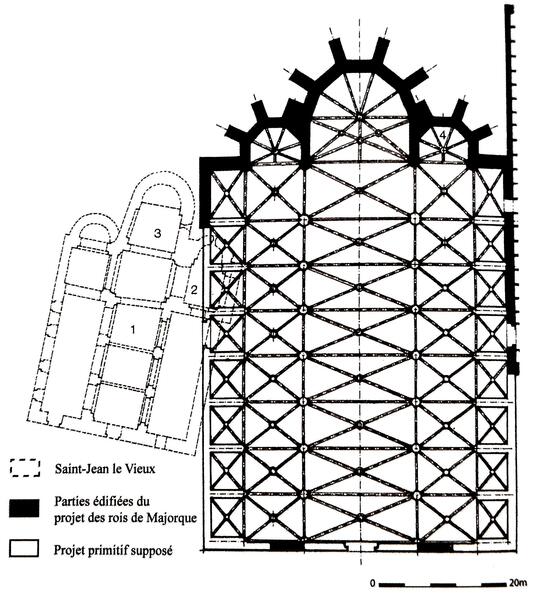

Plan supposé du premier projet de construction à trois nefs

© Gabriel Alomar /

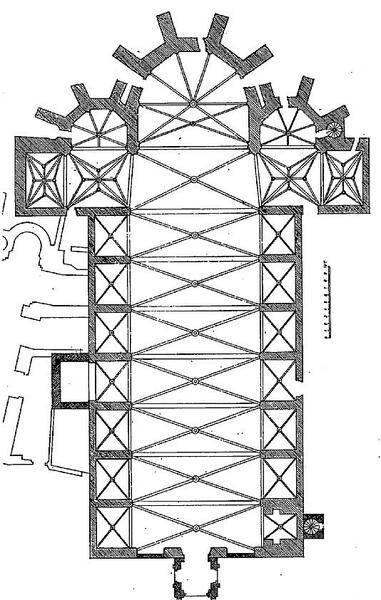

Plan actuel de la cathédrale de Perpignan réalisé par Albert Mayeux en 1907

© Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Les travaux recommencent en partant de l’ouest, à l’inverse de la première campagne de construction. Les matériaux changent également et témoignent d’un souci d’économie : la maçonnerie en galets et briques (cayrou), typique des constructions catalanes, est associée à la pierre calcaire de les Fonts, utilisée à l’extérieur comme à l’intérieur de l’édifice, notamment pour les parements de la nef et du chœur ainsi que la façade occidentale. Cette pierre locale, plus facile à exploiter, remplace le marbre de Baixas dans les constructions à partir du XVe siècle. Durant cette seconde campagne, la nef et les chapelles sont élevées et voûtées. Attribuées à des familles de la bourgeoisie perpignanaise ou à des confréries qui en financent la réalisation et la décoration, les chapelles portent les armoiries de leurs mécènes et sont dédiées à leur saint protecteur. Certaines de ces armoiries sont encore visibles sur les clés de voûte.

C’est à l’évêque Galceran Albert ainsi qu’à l’architecte Guilhem Sagrera que l’on attribue le choix du plan à nef unique. Administrateur du diocèse dans les années 1410 au moment où Sagrera prend la direction du chantier, Galceran Albert est nommé évêque d’Elne en 1431 après avoir occupé le siège épiscopal de Majorque. Le 8 mars 1433, il officialise ce changement de parti architectural en posant une nouvelle première pierre, insérée dans la façade ouest. Quant à Guilhem Sagrera, il s'agit d'un architecte de renom issu d’une famille de tailleurs de pierre majorquins et dont la carrière est relativement bien connue contrairement à de nombreux maîtres d’œuvre du Moyen-Âge restés anonymes. En 1416, il prend part en tant que maître d’œuvre de la cathédrale de Perpignan au rassemblement d'architectes de Catalogne et du Languedoc organisé par le chapitre de Gérone pour déterminer le plan de sa cathédrale. A cette occasion, il défend nettement le choix d’une nef unique face aux partisans d’un plan à trois nefs. Maître d’œuvre de la cathédrale de Palma à partir de 1420 puis de la Loge des marchands, il achève sa carrière à Naples au service d’Alphonse le Magnanime, qui le nomme maître des bâtiments napolitains en 1447.

Si le plan de la cathédrale de Perpignan a pour spécificité d’allier la nef unique à une triple abside, il se rapproche de celui des cathédrales du Languedoc et de Catalogne reconstruites aux XIIIe et XIVe siècles. Il est ainsi représentatif de l’architecture gothique méridionale, qui privilégie l’emploi de la nef unique avec chapelles entre contreforts, un apport réduit de lumière via des oculi tout comme un décor sculpté relativement sobre et concentré sur les clés de voûte.